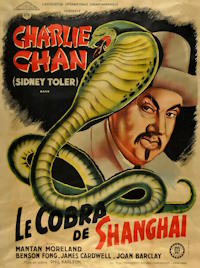

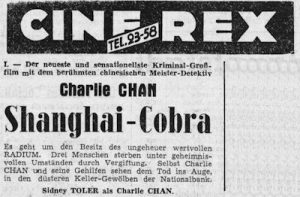

Im September jährt sich die Premiere von »Die Shanghai Cobra« (The Shanghai Cobra, 1945) zum achtzigsten Mal. Ja, und? Wird hier nicht der übliche Krimi-Plot abgespult?

Der zuständige Inspektor ruft seinen alten Freund Charlie Chan zur Hilfe. In einem Banksafe wird Radium für die Regierung gelagert. Kürzlich starben drei Bankangestellte kurz nacheinander an Kobragift. Acht Jahre vorher nahm Charlie in Shanghai einen Kobragift-Mörder fest, doch dem gelang es zu fliehen …

Erst auf den zweiten Blick wird klar, warum einige Zuschauer in diesem Chan-Krimi etwas besonderes sehen. Der Film des kleinen Studios »Monogram Pictures« bot seinem Publikum damals eine ungewöhnliche Mischung, mit der er innerhalb des Charlie-Chan-Kosmos heute noch heraussticht: Atmosphäre, exotische Technik, Historie und Visionäres.

Erkennbare Handschrift

Vor der Kamera stand das bewährte Team um Sidney Toler als Charlie Chan, doch Regie führte erstmals Phil Karlson. Trotz schmalem Budgets der MONOGRAM Studios inszenierte er eine bemerkenswerte Eröffnungssequenz im Stil des Film Noir.

Nicht nur daran kann man sehen, welch visuelle Dichte ein fähiger Regisseur aus einem mittelmäßigen Drehbuch herausholen kann. Karlson brachte diese Ästhetik in eine schon recht formelhafte Serie, auch wenn sich am Ende nicht alles zu einem harmonischen Ganzen fügen wird.

Seine Fähigkeiten blieben nicht unbemerkt und ab Ende der 1940er Jahre arbeitete Karlson regelmäßig für Columbia und United Artists. Dort machte er durch hartkantige Klassiker wie »Der vierte Mann« (Kansas City Confidential; 1952) oder »Taxi 539 antwortet nicht« (99 River Street; 1953) von sich reden.

Schatten der Vergangenheit

Während Charlies Ermittlungen führen Rückblenden den Zuschauer in das von Kolonialmächten besetzte Shanghai der 1930er Jahre. Japan, das seit 1931 Teile Chinas besetzt hielt, okkupierte 1937 weite Küstenteile. Das im Film aufgegriffene Bombardement Shanghais traf einen geopolitischen Brennpunkt.

Für das Publikum jener Zeit waren die historischen Bezüge präsent – heute sind sie weitgehend vergessen. Obwohl im Film nur als Hintergrund eingesetzt, zeigt sich, dass die Faszination des verklärten Fernen Ostens aus den 1930er Jahren auch im Hollywood der Nachkriegszeit fortlebte.

Musikträume per Telefon

Eine Jukebox, mit der man spricht, um ein Lied auszuwählen – heute, in Zeiten von Sprachassistenten nicht spektakulär. Aber: Gab es so etwas wirklich in den 1940ern?

Eine Jukebox, mit der man spricht, um ein Lied auszuwählen – heute, in Zeiten von Sprachassistenten nicht spektakulär. Aber: Gab es so etwas wirklich in den 1940ern?

Tatsächlich legte die Draht-Musik (Wired Music) in diesem Jahrzehnt eine kurze Karriere hin und mehrere Anbieter wetteiferten in den USA. Dazu brauchte es nicht unbedingt einen großen Schrank wie in Joe’s Coffee Shop. Kleine Tischgeräte genügten, um individuelle Musik am Sitzplatz zu ermöglichen. Auf Münzeinwurf meldete sich eine Bedienung, zumeist weiblich, und fragte nach dem Musikwunsch. Den wählte man wie auf einer Speisenkarte aus, teilweise ließen sich freie Wünsche äußern.

Auf Münzeinwurf meldete sich eine Bedienung, zumeist weiblich, und fragte nach dem Musikwunsch. Den wählte man wie auf einer Speisenkarte aus, teilweise ließen sich freie Wünsche äußern.

Die DJ legte die Platte auf und die Musik ertönte per Telefonleitung übertragen aus dem Lautsprecher beim Kunden.

Die mangelnde Klangqualität verhinderte wohl den großen Durchbruch und über die Jahre verschwanden die meisten Anbieter wieder.

Utopische Einflüsse

Die mit Schlangengift präparierte Nadel am Automaten hat schon etwas phantastisches an sich. Was, wenn der Hersteller in das Gerät heimlich eine Kamera einbaut? Technik als Mittel zur Überwachung war in Kriegszeiten virulent!

Ein weiteres Beispiel, wie in einem 1940er-Jahre Film mit Science-Fiction geflirtet wird, ist das Radium, nach dem die Gangster gieren. Obwohl unklar ist, was sie damit anfangen könnten, genügt es, um eine diffuse Gefahr heraufzubeschwören.

Radium kann beim Zünden einer Atombombe Neutronen für die nukleare Kettenreaktion liefern. Radioaktive Stoffe kannte das Publikum der Filmpremiere (29.9.1945): Über Hiroshima und Nagasaki waren keine acht Wochen zuvor Nuklearwaffen eingesetzt worden.

Hier traf das im Frühjahr entstandene Drehbuch einen Nerv, wo es ansonsten leider oft schwächelte, etwa indem es die Chan-Assistenten Tommy und Birmingham planlos auf die Straße und in Kanäle schickte.

.

»Die Shanghai Cobra« ist weit weg von einem perfekten Film. Er ist ein Kaleidoskop aus Krimi, Musiktechnik, kolonialen Phantasien, Zukunftsvisionen und filmischem Stilwandel.

»Die Shanghai Cobra« ist weit weg von einem perfekten Film. Er ist ein Kaleidoskop aus Krimi, Musiktechnik, kolonialen Phantasien, Zukunftsvisionen und filmischem Stilwandel.

Damit ist er sicher einer der ungewöhnlichsten Charlie-Chan-Filme überhaupt. Ein Werk, das mehr bietet, als man von Monograms B-Movies im Allgemeinen erhoffen kann.